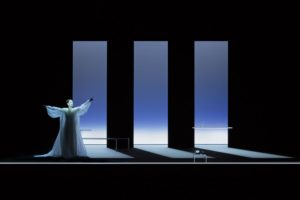

Pierre Bonnard, « La Méditerranée, Triptyque » (1911)

A la Fondation Louis Vuitton – En partenariat avec le Musée de l’Ermitage, le Musée des Beaux-Arts Pouchkine, la Galerie Tretiakov – Commissariat général, Anne Baldassari, conservateur général du Patrimoine.

La collection constituée par Mikhaïl et Ivan Morozov avant 1917, rassemble d’immenses chefs-d’œuvre de la peinture occidentale de la fin du XIXème/début du XXème. Héritiers d’une dynastie liée à la fabrication et à la vente du textile, leur fortune est immense, et leur passion pour l’art, visionnaire. Ils seront comme des passeurs pour l’art contemporain européen et russe et contribueront largement à la reconnaissance internationale des peintres modernes français.

Natalia Gontcharova « Verger en automne » (1909)

Après la mort prématurée de Mikhaïl (1870-1903) qui avait déjà rassemblé de nombreuses œuvres, Ivan, (1871-1921), talentueux homme d’affaire, prend le relais et en dix ans achète des centaines de chefs-d’œuvre des impressionnistes – Cézanne, Manet, Monet, Renoir, Degas, Corot, Pissaro, Sisley, Van Gogh – et des postimpressionnistes – Bonnard, Gauguin, Matisse, Toulouse-Lautrec, Munch, Picasso pour la première fois introduit en Russie avec Les Deux Saltimbanques. Il acquiert aussi des tableaux de l’avant-garde russe dont Chagall, Kontchalovski, Korovine, Larionov, Machkov, Sérov, Vroubel.

Après la Révolution de 1917 les sept-cents pièces de la collection Morozov sont nationalisées donnant lieu, en 1923, à la création du Musée national d’Art Moderne Occidental, (Gosudarstvennyj Muzej Novogo Zapadnogo Iskusstva) dans l’hôtel particulier d’Ivan Morozov, à Moscou. Staline ensuite, s’octroyant les pleins pouvoirs à la mort de Lénine, considère l’art moderne français comme dégénéré et bourgeois et oblige à décrocher les tableaux en vue de les détruire. Ils seront finalement expédiés en Sibérie où ils resteront entreposés dans des conditions climatiques éprouvantes qui en détruiront un certain nombre. A partir de 1930, les collections seront réparties entre trois institutions publiques, le Musée d’État de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg, le Musée d’État des Beaux-Arts Pouchkine et la Galerie nationale Trétiakov de Moscou qui aujourd’hui ont prêté deux-cents œuvres à la Fondation Vuitton, peintures, sculptures, pastels et photographies. Certaines reviennent de loin, elles sont aujourd’hui un véritable trésor d’État.

On est accueilli par La Vague/La Mer de vie de la sculptrice Anna Golubkina, commande des frères Morozov pour le théâtre d’art de Moscou dirigé par Constantin Stanislawski. Puis l’exposition débute par un Face à Face entre peintres et mécènes mettant en scène le clan Morozov et une vingtaine de tableaux peints par les peintres les plus influents de l’école russe des années 1890/1910 : IIlia Répine, Mikhaïl Vroubel, Valentin Sérov ami de la famille Morozov, Konstantine Korovine, Alexandre Golovine. Les Photographies de l’Hôtel particulier d’Ivan Morozov (1909/1941) aux murs couverts de tableaux impressionne. L’invention d’un regard présenté dans la salle suivante montre l’originalité du regard porté par les Frères Morozov sur la peinture française avec les tableaux des plus grands des impressionnistes, suivi des Quatre saisons de Pierre Bonnard à qui il est réservé un bel espace. Bonnard, découvert dès 1902 par Mikhaïl Morozov, a réalisé un imposant Triptyque, La Méditerranée, qui ornait le grand escalier de l’hôtel particulier d’Ivan Morozov.

De la nature des choses fait se côtoyer ensuite Monet, Renoir, Sisley et Pissaro en dialogue avec Vroubel et Korovine, avant de traverser Une journée en Polynésie avec Paul Gauguin, montrant l’intérêt des frères Morozov pour les expérimentations du peintre dans les tropiques. Le goût du paysage chez Mikhaïl et Ivan Morozov les ont conduits à acquérir de nombreux tableaux des écoles modernistes occidentales et russes contemporaines, ainsi que les avant-gardes russes émergentes : Natalia Gontcharova, Piotr Outkine, Martiros Sarian, tableaux rassemblés dans l’exposition sous le titre Les amateurs d’orage. Cézanne, pour l’originalité de sa peinture et notamment ses Paysages illimités du nom de la salle suivante, a fasciné Ivan Morozov qui avait découvert son œuvre lors de l’hommage posthume qui lui était rendu au Salon d’automne de 1907 et qui avait acheté une vingtaine de toiles dont deux variantes de la Montagne Sainte-Victoire. Des Portraits génériques mettent ensuite en vis-à-vis ceux qui se déclarent cézannistes empruntant à Cézanne ses exagérations et simplifications comme Machkov et Kontchalovski et présentent la modernité post-cézannienne et des natures mortes (Nature morte à la draperie de Paul Cézanne et Nature morte plateau de fruits d’Ilia Machkov).

Une salle est réservée à La Ronde des prisonniers, de Van Gogh, qu’il réalise en 1890 alors qu’il est interné à Saint-Rémy de Provence d’après une gravure de Gustave Doré et que nous découvrons ici. Avec le Triptyque marocain d’Henri Matisse et sa Nature morte à la Danse, on passe Entre les mondes, sous le regard d’Ivan Morozov dont le Portait du collectionneur de la peinture moderne russe et française est peint par Valentin Sérov. La fin du parcours traite des Nus dans l’atelier et montre les pastels de Degas, les peintures de Renoir, Pissaro et Matisse, les sculptures de Camille Claudel, Rodin, Maillol ainsi qu’un bois teint de 1913, Figure ailée, signé de Sergueï Konenkov dont la première œuvre fut jugée si provocatrice qu’elle fut détruite à coups de marteau. Enfin l’ensemble décoratif monumental de Maurice Denis, L’histoire de Psyché, composé de 13 panneaux commandés par Ivan Morozov pour son Salon de musique, en 1907/1909 sortent de Russie dans leur ensemble, pour la première fois.

Les œuvres d’art venant principalement de France ont été protégées par les collectionneurs soviétiques, industriels fortunés et tous amoureux d’art : Savva Mamontov (1841/1918), Pavel Tretiakov (1832-1898), à la même époque les quatre Riabouchinsky, trois frères et une sœur, Sergeï Chtchoukine (1854-1936), dont la collection de tableaux d’avant-garde a fait l’objet d’une remarquable exposition à la fondation Louis Vuitton il y a quatre ans, sous le titre Icônes de l’art. C’est aujourd’hui la collection de Mikhaïl et Ivan Morozov que présente la Fondation Vuitton, sous le titre Icônes de l’art moderne, comme second volet d’une rétrospective des collectionneurs russes, tous captés par les œuvres d’art contemporaines russes et les tableaux européens et guidés par certains de nos puissants marchands français, comme Paul Durand-Ruel. L’histoire de leur collection se superpose avec l’histoire de leur vie.

Grâce au partenariat institutionnel qui s’est construit entre la Fondation Vuitton et trois des plus prestigieux établissements muséaux de Russie, l’une des plus importantes collections au monde d’art impressionniste et moderne a pu voyager jusqu’à Paris. Le dossier de presse ci-après cité en livre quelques réflexions : « Au tout début du XXème, pour Alexandre Benois, peintre et critique averti, l’accès direct au Paris de l’avant-garde la plus décisive passe par la Russie » dit Suzanne Pagé, directrice artistique de la Fondation ; Anne Baldassari, commissaire générale de l’exposition, conservateur général du Patrimoine ajoute : « Le diptyque formé par les deux expositions du cycle Icônes de l’Art moderne réalisées en partenariat avec les musées de l’Ermitage, des beaux-arts Pouchkine et la Galerie Trétiakov, a eu pour objectif de retracer à la fois l’histoire de ces industriels philanthropes mais aussi de comprendre cet étrange et impérieux art de collectionner dont ils partageaient la passion, presque l’addiction. »

Les directeurs des musées russes, partenaires du projet, apportent chacun leur regard : « L’histoire de la collection Morozov illustre à merveille le rôle des collectionneurs dans la formation du goût et la promotion de l’art national russe. En ce sens, la présente exposition ne parle pas seulement des peintres français, mais aussi de la Russie » dit Mikhaïl Piotrovski, directeur général du Musée d’État de l’Ermitage. Marina Loskak, directrice du Musée Pouchkine ajoute de son côté : « Nous ne nous contentons pas de montrer des chefs-d’œuvre impressionnistes ou postimpressionniste du musée Pouchkine. Nous réparons une injustice en dévoilant leur provenance et en racontant l’histoire des frères Mikhaïl et Ivan Morozov, qui, par leurs collections, ont voulu créer leur monde idéal. » Et Zelfira Trégoulova, directrice générale de la Galerie nationale Trétiakov poursuit : « L’idée de continuité vient tout naturellement à l’esprit dès lors que l’on s’intéresse aux collections des Frères Morozov, comme si la galerie du cadet avait pour origine celle de l’aîné… En présentant conjointement art français et œuvres majeures de l’art russe, cette exposition témoigne de l’influence incontestable des meilleurs exemples de l’art français sur la création des artistes russes, mais également de leur arrivée quasi simultanée dans une seule et même collection. »

L’exposition avait été présentée en juin 2019 à Saint-Pétersbourg, avec le soutien du mécénat LVMH au Musée de l’Ermitage. Engagé depuis plus de trente ans dans des actions pour l’art et la culture menées en France et dans le monde, le groupe, gestionnaire de la Fondation Vuitton, mène une politique artistique forte et engagée qui participe de la diffusion de l’art pour tous.

Brigitte Rémer, le 28 septembre 2021

Valentin Sérov, « Portrait du collectionneur de la peinture moderne russe et française Ivan Abramovitch Morozov » (1910)

Architecte scénographe : Agence Jean-François Bodin & associés – Signalétique de l’exposition : Agence Yann Stive, en collaboration avec l’Agence c-album, Laurent Ungerer, Anna Radecka, Julien Boulard – Conservation des œuvres, dispositifs muséographiques : Agence Cartel Claire Bergeaud, La Conserve Hughes Terrien – Éclairages Alain Chevalier – Graphisme du catalogue et de l’album de l’exposition Agence c-album, Laurent Ungerer, Anna Radecka, Julien Boulard – Secrétariat du projet Yulia Kokurkina.

Du 22 septembre 2021 au 22 février 2022 – Fondation Louis Vuitton, 8 avenue du Mahatma Gandhi, Bois de Boulogne – métro : Sablons – www.fondationlouisvuitton.fr – Le catalogue La collection Morozov, icônes de l’art moderne, publication scientifique de 520 pages est coédité par la Fondation Louis Vuitton et les Éditions Gallimard, (Anne Baldassari, direction du catalogue).

Légendes des tableaux : Pierre Bonnard « La Méditerranée » Triptyque, décoration pour le grand escalier de l’hôtel particulier d’Ivan Morozov, Étude à Saint-Tropez, 1911, Huile sur toile, 407,0 x 152,0 cm chaque panneau, Coll. Ivan Morozov, 1911, commandé en janvier 1910, Musée d’État de l’Ermitage, Saint Péterbourg – Natalia Gontcharova « Verger en automne », Région de Kalouga, 1909, Huile sur toile, 82,0 x 101,0 cm, Coll. Ivan Morozov, automne 1913, Galerie nationale Trétiakov, Moscou, © Adagp, Paris 2021 – Valentin Sérov « Portrait du collectionneur de la peinture moderne russe et française Ivan Abramovitch Morozov », Moscou, 1910, Tempera sur carton, 63,5 × 77 cm, Galerie Trétiakov, Moscou.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.